Analyse von Synthetik-Apertur-Radar- (SAR-) Aufnahmen trocken gefallener Wattgebiete

Diese Arbeiten gehen zurück auf Analysen von mehrfrequenten SAR-Aufnahmen, die während der beiden SIR-C/X-SAR-Kampagnen 1994 über der deutschen Nordseeküste aufgenommen worden waren. Daraus entstand 1998 die Diplomarbeit von Gerd Tanck, und später ein Technischer Report im Rahmen des DLR "Erstellung beispielhafter X-SAR Endprodukte"

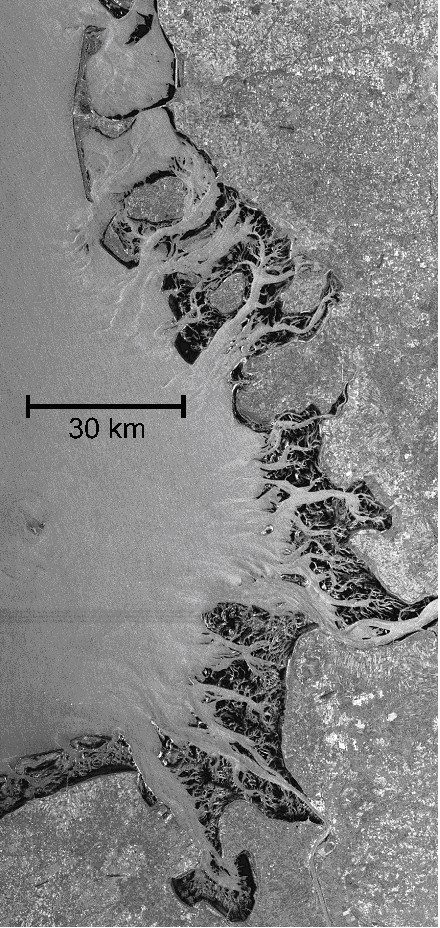

Ein Teil des Deutschen Wattenmeeres, abgebildet vom Radarsensor des Europäischen Fernerkundungssatelliten ERS-1. Aus dem Meer aufgetauchte Wattgebiete erscheinen in dieser Aufnahme dunkler als das Meer und das Festland. Das Bild wurde am 26. März 1992, um 10:25 UTC, bei vollständig bewölktem Himmel aufgenommen

Zusammenfassung der Diplomarbeit von G. Tanck:

Die vorliegende Arbeit befaßt sich mit Radarsignaturen trockengefallener Wattgebiete, die vom SIR-C/X-SAR, einem Radar mit synthetischer Apertur, das auf dem amerikanischen Space-Shuttle flog, über dem schleswig-holsteinischen Wattenmeer bei Büsum aufgenommen wurden. Auf der Grundlage des physikalischen IEM-Radarrückstreumodells wurde ein Inversions-Verfahren zur Kartierung der statistischen Rauhigkeitsparameter rms-Höhe und Korrelationslänge von Wattgebieten auf der Basis multifrequenter Radarmessungen entwickelt. Dazu wurden in-situ-Messungen der für die Radarrück-streuung von Wattgebieten verantwortlichen Parameter Wassergehalt und Reliefstruktur durchgeführt. Die Messung der Reliefstruktur, für welche ein spezielles Gerät entwickelt und gebaut wurde, wurde bei gleichzeitigem Überflug des Satelliten ERS-2 durchgeführt, was einen Vergleich mit dem Radar-rückstreuquerschnitt der untersuchten Gebiete ermöglichte. Unter Verwendung der gemessenen in-situ-Daten und einer umfangreichen Wattenmeer-Datenbank konnte gezeigt werden, daß sich mit der entwickelten Methode numerische Werte für die statistische Oberflächenrauhigkeit der Wattgebiete aus den Radaraufnahmen ableiten lassen, die gut mit den in der Datenbank enthaltenen und den in-situ-gemessenen Werten im Untersuchungsgebietes übereinstimmen. Auf diese Weise konnten Karten der statistischen Rauhigkeitsparameter erstellt werden, die Aufschluß über die lokalen Werte von Höhenvarianzen und Korrelationslängen der Wattoberfläche geben.

An Hand der Datenbank wurde die Möglichkeit einer Kartierung weiterer Zustandsgrößen von Watt-gebieten auf der Grundlage der erstellten Rauhigkeitskarten geprüft. Die Untersuchung der Zusam-menhänge zwischen Oberflächenstruktur und Sedimentologie von Wattgebieten hat ergeben, daß es nicht ohne weiteres möglich ist, aus der mit Hilfe des Radars bestimmbaren Oberflächenrauhigkeit zuverlässige Informationen über Wattenmeer-relevante Parameter wie z.B. die Sedimentcharakteristik oder den Wassergehalt des Wattbodens, zu gewinnen. Die Sedimenteigenschaften eines Wattgebietes hängen hauptsächlich von den in diesem Gebiet im raum-zeitlichen Mittel vorherrschenden hydrody-namischen Kräften ab. Die Form des lokalen Oberflächenreliefs von Wattgebieten wird dagegen von einer großen Anzahl unterschiedlicher Faktoren bestimmt, die nicht in direktem Zusammenhang mit diesen mittleren Kräften stehen. So ist die Größe und Ausrichtung von Rippelstrukturen von den aktu-ellen lokalen Strömungsverhältnissen abhängig, die wiederum von der lokalen Topographie und nicht zuletzt von den aktuellen Wetterbedingungen abhängig sind. Es hat sich außerdem gezeigt, daß auch Erosion und Bioturbation wichtige strukturbildende Prozesse sind, die wiederum von speziellen hyd-rodynamischen, sedimentologischen und biologischen Faktoren abhängen. Ein weiterer Faktor ist, daß sich mit Hilfe eines Radars nicht die tatsächliche Rauhigkeit des Mikroreliefs untersuchen läßt, son-dern nur die Rauhigkeit derjenigen Oberfläche, die vom Restwasser und den daraus hervorragenden Reliefteilen gebildet wird. Die Gestalt dieser Oberfläche ist extrem von der zum Aufnahmezeitpunkt eingetretenen Tiedephase abhängig.

Aus diesen Gründen ist es nach den bisherigen Erkenntnissen fragwürdig, ob mit Radarverfahren al-lein eine zuverlässige Kartierung sedimentologischer Parameter von Wattgebieten durchführbar ist. Eine sehr vielversprechende Möglichkeit dazu liegt jedoch in der Kombination von Radar- und opti-schen Sensoren. Es ist bekannt, daß mit optischen Fernerkundungssensoren zwar vereinzelt erfolgrei-che Kartierungen sedimentologischer Größen des Wattenmeeres durchgeführt worden sind (Kleeberg, 1990), diese Verfahren jedoch nicht so zuverlässig sind, daß sie operationell eingesetzt werden könn-ten. In einer Kombination der beiden Verfahren können sich die Sensoren optimal ergänzen, und je-weils komplementäre Informationen über die beobachteten Flächen beisteuern. Während der optische Teil Daten über die spektrale Zusammensetzung der von den beobachteten Gebieten abgestrahlten elektromagnetischen Wellen, und damit Informationen über die Temperatur und die chemische Zu-sammensetzung des betrachteten Materials liefert, steuert das Radar Informationen über die geometri-sche Oberflächenbeschaffenheit bei. Da diese Oberflächenbeschaffenheit teilweise im Zusammenhang mit der Sedimentologie von Wattgebieten steht, stellt sie eine wertvolle Zusatzinformation dar, die in Kombination mit optischen Daten die Möglichkeit einer erfolgreichen Klassifikation von Wattgebie-ten stark vergrößern würde.

Zu den internen Seiten der SAR-Auswertung geht's hier.

... zurück zur FEW3O-Seite ...